六、計算題

1.假設在某一類勞動力市場中,當工資率為20元/小時,勞動力供給為12000人;當工資率提高到30元/小時,勞動力供給為15000人。

要求:(1)計算該類勞動力的供給彈性。

(2)判斷該類勞動力的供給彈性類型。

解:(1)勞動力的供給彈性Es=(△S/S) / (△W/W)

(△S/S)=(15000-12000) / 12000×100%

(△W/W)=(30-20) /20×100%

Es=(△S/S) / (△W/W)=25% /50%=0.5

(2) Es=0.5<1,勞動力供給變動的百分比小于工資率變動的百分比,供給缺乏彈性。此時勞動力供給曲線是一條向右上傾斜且較為陡峭的曲線。

2.某一勞動力市場中存在A、B兩類勞動力。當B類勞動力的工資率由10元/小時降低到9元/小時后,該類勞動力的需求量由10000人增加到12000人;同時,這種變化也使得A類勞動力的需求量由5000人增加到5500人。

要求:(1)計算B類勞動力需求的自身工資彈性。

(2)計算A、B兩類勞動力需求的交叉工資彈性。

(3)判斷A、B兩類勞動力屬于總替代還是總互補關系。

解:(1)B類勞動力需求的自身工資彈性:Ed=(△D/D) / (△W/W)

(△D/D)=(12000-10000) /10000=20%

(△W/W)=(9-10) /10= -10%

Ed=(△D/D) / (△W/W)=20% /(-10%)=-2,其絕對值Ed=2

(2)A、B兩類勞動力需求的交叉工資彈性:EA,B=(△DA/DA) / (△WB/WB)

(△DA/DA)=(5500-5000) /5000=10%

(△WB/WB)= (9-10) /10= -10%

EA,B=(△DA/DA) / (△WB/WB)=10% /(-10%)=-1, 表明一類勞動力工資率減少,引起另一類勞動力需求增加。

(3)A,B兩類勞動力屬于總互補關系。

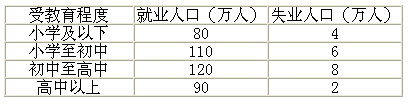

3.(本題5分)根據下表所給資料,求該地區失業率。

解:失業率=失業人數 /(就業人數+失業人數)

失業率=20 /(80+110+120+90+20)=20 /220=9%

4.根據題表所給的2007年數據資料,并且已知當年該地區的平均失業周期為26周。

計算該地區該年度的年失業率。

解:年度失業率=該年度有失業經歷的人占社會勞動力的比例 /(平均失業持續期/52周)

該年度有失業經歷的人占社會勞動力的比例=32.4 /(70+100+110+80)=9%

年度失業率=9% / (26/52)=18%

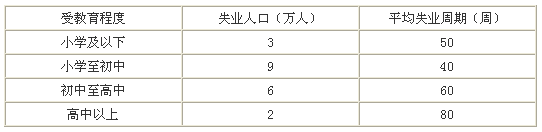

5.某地區不同教育程度的失業者、失業周期的相關資料如題35表,求該地區平均失業持續期。

解:平均失業持續期=(∑失業者×周期) / 失業人數

∑失業者×周期=(3×50)+(9×40)+(6×60)+(2×80)

失業人數=3+9+6+2=20

平均失業持續期=(∑失業者×周期) / 失業人數=1030/20=51.5周

編輯推薦:

·2021年10月自考《基礎會計學》綜合提升練習(5) (2021-8-13 14:44:51)

·2021年10月自考《基礎會計學》綜合提升練習(4) (2021-8-13 14:43:40)

·2021年10月自考《基礎會計學》綜合提升練習(3) (2021-8-13 14:42:32)

·2021年10月自考《基礎會計學》綜合提升練習(2) (2021-8-13 14:41:06)

·2021年10月自考《基礎會計學》綜合提升練習(1) (2021-8-13 12:11:14)

·免費真題 ·模考試題

實用文檔 | 入黨資料 | 入黨申請書 | 入黨志愿書 | 個人自傳 | 轉正申請書 | 思想匯報 | 個人簡歷 | 簡歷模板 | 簡歷封面 | 工作計劃 | 工作總結 | 自我評測

個性評測 | 社交評測 | 事業評測 | 運勢評測 | 報告 | 實習報告 | 工作總結 | 社會實踐 | 心得體會 | 述職報告 | 調查報告 | 辭職報告

法律文書 | 合同范本 | 演講范文 | 更多>>

英語學習 | 聽力口語 | 閱讀寫作 | 翻譯文化 | 趣味英語 | 學習方法 | 英文經典歌曲 | 每日課堂 | 空中英語 | 少兒英語 | 影視英語 | 英文歌曲 | 更多>>

作文大全 | 作文 | 小學 | 初中 | 高中 | 話題作文 | 考研 | 四六級 趣味作文 | 體裁作文 | 記敘文 | 議論文 說明文 | 應用文 | 讀后感 | 作文素材 | 名言警句

優美段落 | 哲理故事 | 詩詞賞析 | 成語知識 | 技巧 | 寫作指導 | 作文點評 | 佳文賞析 | 寫作基礎 | 話題演練 | 作文教學 | 更多>>

下載

下載