|

掃描下方二維碼

|

下載萬題庫估分

|

2020下半年教師資格證考試答案解析

——《高中地理》

二、簡答題(本大題共2小題,第26題10分,第27題14分,共24分)

26.【參考答案】

正確的地理觀念是地理學科素養的重要組成部分,也是今日和未來社會公民不可缺少的基本素質。“學習公民必備的地理”是高中地理課程的基本理念之一,課程標準中有大量與人口觀、資源觀、環境觀、可持續發展觀有聯系的教學內容。教師在安排教學活動時,可以采用對不同觀點進行比較和判斷、反思自己行為、運用多種素材等方法,幫助學生正確認識人與地理環境的關系,關注人口、資源、環境、發展等問題,形成正確的地理觀念。

27.【參考答案】

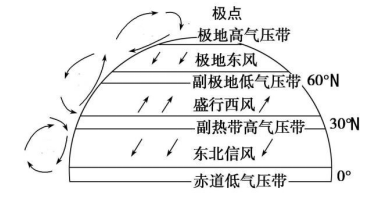

(1)北半球氣壓帶風帶示意圖:

(2)教學步驟:如果考慮地轉偏向力,仍然假設地球表面是均勻的,引起大氣運動的因素是高低緯之間的受熱不均和地轉偏向力,以北半球為例,分析大氣的運動狀況。

【繪制圖像】先畫出北半球,標明赤道、30°N、60°N和極點等重要緯線;再畫出低緯環流、中緯

環流、高緯環流;標注出赤道低氣壓帶、副熱帶高氣壓帶、副極地低氣壓帶、極地高氣壓帶;標注出東北信風、盛行西風、極地東風并畫出風向。

【提出問題】北半球共形成幾個氣壓帶與風帶,其中氣壓帶風帶形成的原因是什么?

【自主學習】學生根據教師分析單圈環流的思路,自學并繪制高緯環流以及中緯環流,教師提示思考注意事項和繪圖要點(畫出中緯環流、高緯環流;標注出副熱帶高氣壓帶、副極地低氣壓帶、極地高氣壓帶;標注盛行西風、極地東風并畫出風向)。

【總結歸納】在北半球形成了三個環流、四個氣壓帶、三個風帶。其中,低緯環流和高緯環流是因熱力原因而形成,中緯環流因動力原因而形成。

(3)教學意義:

①激發學生學習興趣;②深化學生對所學知識的理解和記憶,能夠讓學生深化對三圈環流形成機制的理解;③全面提高學生各方面的能力,提高地理讀圖素養,推動學生的地理思維發展;④體現地理學科的教學特色

三、材料分析題(本大題共3小題,第28題16分,第29題16分,第30題20分,共52分)

28.【參考答案】

(1)氣候類型:溫帶大陸性氣候;氣候特征:夏季涼爽多雨、冬季溫和干燥;降水總量較少,年溫差較小。

(2)走向:大體呈東西走向;形成原因:內外力共同作用的結果,外力沉積后地殼抬升,經流水長期沖刷、侵蝕而形成。

(3)改善庫區氣候,使溫差減小,空氣濕度增大,降水量增加;調節河流徑流,改善通航條件;控制壩址以上的洪水,減少下游頻繁的洪澇災害;為該區域農業生產提供灌溉水源,為城市提供生活和工業用水,促進區域經濟發展;進行水力發電,提供大量電力能源;進行旅游開發,提升經濟效益。

29.【參考答案】

(1)①問題設置不準確;例如:城市等級和城市化概念混淆。改進意見:應該提問的是城市的等級而不是城市化的等級。

②提問缺乏引導性。提問過程中缺乏素材的展示;例如:在提問自己所在城市屬于哪個等級缺乏素材和城市發展對區域發展有什么好處沒有相應的材料。改進意見:教師補充當地近期城市人口統計數量圖,結合統計圖表,引導學生思考和區域發展的相關文字、視頻等資料進行分析。

③對于學生回答缺乏總結和評價。例如:是根據什么劃分的?每個國家的劃分標準一樣嗎?學生回答人口規模不一樣。改進意見:在學生回答的基礎之上我國根據城市人口數量進行城市等級劃分,分為小城市,中等城市,大城市,特大城市,超級大城市。使學生了解城市劃分的依據,以及我國城市劃分標準。

(2)①不當之處:學生討論只有問題,沒有參考材料,無法保證討論內容緊扣主題。改進意見:可以展示當地近年來區域景觀變化相關資料以及城市規劃宣傳視頻或利用學生課前搜集資料等。

②不當之處:學生小組討論的規則不具體,要求不明確(分組、時間等)。改進意見:以地理興趣小組為單位展開6分鐘的討論。緊扣城市化對區域的推動作用,以及未來發展方向這一話題,在組內集思廣益,最后邀請小組代表反饋討論結果。

③不當之處:學生活動中,教師缺乏參與感。改進意見:學生討論過程中,教師進行巡視指導,維持討論秩序。對于學生的回答給予總結和補充。

④不當之處:討論活動結束,缺少總結評價以及情感升華。改進意見:教師與學生對討論的結果進行評價并歸納總結,適當進行情感升華。

30.【參考答案】

(1)地圖法、案例法、小組討論法、多媒體輔助教學法

(2)①小水滴都去了哪里?屬于哪些圈層?

②水循環分為哪幾個類型?

③概括每種水循環都有哪些環節?

④水循環的意義有什么?

(3)①讀圖分析能力,通過對圖文資料的分析解讀、提取有用信息,可以提高學生對于信息的處理能力

②區域認知能力,通過對信息的整合和聯系,可以形成對黃河流域的區域認知,鍛煉區域認知能力

③地理實踐能力,通過對實際問題的了解和結合所學知識的分析,可以鍛煉聯系地理知識解決現實問題的地理實踐能力。

四、教學設計題(本大題共1小題,共24分)

31.【參考答案】

(1)教學目標

①能夠說出地球公轉的地理意義。

②通過分析地球公轉的地理意義,歸納總結正午太陽高度角和晝夜長短的規律,提高探究分析的能力。

③培養科學探究的精神。

(2)教學過程

環節一:導入新課

視頻導入。播放《地球公轉運動》視頻。引導學生回憶地球公轉的規律,再順勢切入本節課題。

【設計意圖】利用視頻,激起學生學習的興趣,快速將注意力轉移到課堂中。

環節二:新課講授

1.太陽高度角

【教師活動】展示《太陽光照圖》,引導學生思考,太陽光到達地面會產生什么現象生活景象。

【學生活動】太陽底下可以看到影子,不同時間影子長短不同。

【教師補充】這與太陽高度角有關。太陽相對于地平面的高度叫太陽高度,太陽高度的最大值為90度。各地太陽在地方時12時最大,稱為正午太陽高度。正午太陽高度在太陽光線直射的緯線上最大,向南向北逐漸遞減。

【設計意圖】利用生活中的素材,引導學生思考,便于快速理解知識。

2.晝夜長短

【過渡】由于黃赤交角的存在,使得太陽直射點在地球上出現了周期性的移動。使得地球在運動過程中,除赤道外的其他地方,晝夜長短都在變化。

【教師活動】展示《二分二至日太陽光照圖》,請學生分小組探究以下問題:

(1)太陽直射赤道的時候,全球晝夜如何分布?

(2)太陽直射北半球的時候,北半球晝夜如何分布?

(3)太陽直射南半球的時候,北半球的晝夜如何分布?

【學生活動】小組討論并交流回答。

【師生共同總結】由于黃赤交角的存在,使得太陽直射點在地球上出現了周期性的移動。使得地球在運動過程中,除赤道外的其他地方,晝夜長短都在變化。當太陽直射北半球時,北半球晝長夜短,北緯度數越高,晝越長,極圈出現極晝;當太陽直射南半球時,南半球晝長夜短,南緯度數越高,晝越長,極圈出現極晝。赤道晝夜等長。

【設計意圖】通過小組討論,提高探究、合作、交流的能力。

3.四季

【教師活動】教師展示組圖《春夏秋冬》,請同桌之間交流:四季如何產生的?

【學生活動】正午太陽高度角和晝夜長短存在時間變化。

【教師講解】由于太陽直射點的回歸運動,導致同一地區正午太陽高度角和晝夜長短隨時間發生變化,尤其在中緯度地區,一年中不同時間段,獲得的太陽輻射差異較大,因此產生了四季。夏季時一年中白晝時間較長、正午太陽高度最大的季節;冬季時一年中白晝較短、正午太陽高度最小的季節;春夏兩季時冬春兩季的過渡季節。

環節三:小結作業

小結:教師帶領學生回顧總結本節課的知識要點。

作業:課后查閱資料,搜集地球公轉對人類帶來影響的資料,下節課一起分享。

【設計意圖】幫助學生梳理知識體系,同時提高搜集信息的能力。

相關推薦:

2020下半年教師資格真題及答案![]() ※ 萬題庫估分 ※ 微信對答案

※ 萬題庫估分 ※ 微信對答案

2020年下半年教師資格證真題pdf下載 ※ 教師資格證答案pdf下載

·2021上半年教師資格證《高中體育》考試答案 (2021-3-14 16:18:50)

·2021上半年教師資格證《高中美術》考試答案 (2021-3-14 16:18:18)

·2021上半年教師資格證《高中音樂》考試答案 (2021-3-14 16:17:47)

·2021上半年教師資格證《高中語文》考試答案 (2021-3-14 16:17:19)

·2021上半年教師資格證《初中信息技術》考試答案 (2021-3-14 16:15:51)

·免費真題 ·模考試題

實用文檔 | 入黨資料 | 入黨申請書 | 入黨志愿書 | 個人自傳 | 轉正申請書 | 思想匯報 | 個人簡歷 | 簡歷模板 | 簡歷封面 | 工作計劃 | 工作總結 | 自我評測

個性評測 | 社交評測 | 事業評測 | 運勢評測 | 報告 | 實習報告 | 工作總結 | 社會實踐 | 心得體會 | 述職報告 | 調查報告 | 辭職報告

法律文書 | 合同范本 | 演講范文 | 更多>>

英語學習 | 聽力口語 | 閱讀寫作 | 翻譯文化 | 趣味英語 | 學習方法 | 英文經典歌曲 | 每日課堂 | 空中英語 | 少兒英語 | 影視英語 | 英文歌曲 | 更多>>

作文大全 | 作文 | 小學 | 初中 | 高中 | 話題作文 | 考研 | 四六級 趣味作文 | 體裁作文 | 記敘文 | 議論文 說明文 | 應用文 | 讀后感 | 作文素材 | 名言警句

優美段落 | 哲理故事 | 詩詞賞析 | 成語知識 | 技巧 | 寫作指導 | 作文點評 | 佳文賞析 | 寫作基礎 | 話題演練 | 作文教學 | 更多>>