第六章 教學實施

第七節 學習動機

命題點一 學習動機的概述

學習動機有兩個基本成分:學習需要是社會和教育對學生學習的客觀要求在學生頭腦里的反映;學習期待,表現為學習的意向、愿望或興趣等形式,對學生學習起著推動作用。兩者相互作用形成學習的動機系統。

1.學習需要與內驅力

學習需要是指個體在學習活動中感到有某種欠缺而力求獲得滿足的心理狀態。它的主觀體驗形式是學習者的學習愿望或學習意向,包括學習的興趣、愛好和學習的信念等。內驅力也是一種需要,但它是動態的。從需要的作用上來看,學習需要即為學習的內驅力。

奧蘇伯爾認為,學校情境中的成就動機主要由以下三個方面的內驅力組成,即認知內驅力、自我提高內驅力和附屬內驅力。認知內驅力是一種要求理解事物、掌握知識、系統地闡述并解決問題的需要。它以求知作為目標,從知識的獲得中得到滿足,是學習的內部動機。自我提高內驅力是指個體由自己的學業成就而獲得相應的地位和威望的需要。它不直接指向知識和學習任務本身,而是把學業成就看作是贏得地位和自尊的根源。附屬內驅力是指個體為了獲得長者(如教師、家長等)的贊許和同伴的接納而表現出來的把工作、學習搞好的一種需要。它既不直接指向學習任務本身,也不把學業成就看作是贏得地位的手段,而是為了從長者或同伴那里獲得贊許和接納。

自我提高和附屬內驅力都是一種間接的學習需要,屬于外部動機。

2.學習期待與誘因

學習期待是個體對學習活動所要達到目標的主觀估計。學習期待與學習目標密切相關,但兩者不能等同。學習目標是個體通過學習活動想要達到的預期結果,而在個體完成學習活動之前,這個預想結果是以觀念的形式存在于頭腦之中的。因此,學習期待是學習目標在個體頭腦中的反映。誘因是指能夠激起有機體的定向行為,并能滿足某種需要的外部條件或刺激物。誘因可以是簡單的物體,如食物、水等,也可以是復雜的事情,如名譽、地位等。凡是使個體產生積極的行為,即趨向或接近某一目標的刺激物,被稱為積極誘因。例如,在激發學生學習積極性的教育措施中,教師所提供的獎品、成績等都是積極的誘因。相反,消極的誘因可以產生負性行為,即離開或回避某一目標。

學習期待是靜態的,而誘因是動態的,它將靜態的期待轉換成為目標。所以,學習期待就其作用來說,就是學習的誘因。

命題點二 學習動機的種類

(一)高尚的動機與低級的動機

根據學習動機內容的社會意義,可以分為高尚的動機與低級的動機。判斷學習動機高尚與低級的標準是看它是否有利于社會和集體。高尚的學習動機的核心是利他主義,即把當前的學習同國家和社會的利益聯系在一起。例如,中小學生勤奮、努力學習各門功課,是因為他們意識到自己在不久的將來是國家建設的中堅力量,肩負著祖國繁榮昌盛的重任,所以現在要打好基礎,踏實地掌握科學知識。低級的學習動機的核心是利己的、自我中心的,學習動機只來源于自己眼前的利益。例如,有的學生努力學習只是為了個人的名譽、地位或報答父母的養育之恩等,這是自私的、狹隘的,因而是低級的。

(二)近景的直接性動機和遠景的間接性動機

根據學習動機的作用與學習活動的關系,可以分為近景的直接性動機和遠景的間接性動機。近景的直接性動機是與學習活動直接相關聯的,來源于對學習內容或學習結果的興趣。例如,學生的求知欲望、成功的愿望、對某門學科的濃厚興趣,以及老師生動形象的講解、教學內容的新穎等都直接影響到學生的學習動機。這類動機比較具體,且有實際效能,但作用較短暫、不穩定,容易隨情境的變化而改變。遠景的間接性動機是與學習的社會意義和個人的前途相關聯的。例如,中小學生意識到自己的歷史使命,為不辜負父母的期望,為爭取自己在班集體中的地位和榮譽等,都屬于間接性的動機。這類動機一旦形成,就具有穩定性和持久性,不易為情境中的偶然因素所改變,能在較長時間內起作用。

(三)內部學習動機和外部學習動機

根據學習動機的動力來源,可以分為內部學習動機和外部學習動機。這是所有動機劃分方法中,唯一得到心理學家公認的,而且對教育實踐具有相當重要的應用價值。內部學習動機是指由個體內在需要引起的學習動機。例如,學生的求知欲、學習興趣等內部動機因素,會促使學生積極主動地學習。外部學習動機是指個體由外部誘因所引起的學習動機。例如,某些學生為了得到老師或父母的獎勵,或為避免受到老師或父母的懲罰而努力學習。也就是說,他們從事學習活動的動機不在學習任務本身,而是在學習活動之外。

內部學習動機和外部學習動機的劃分不是絕對的。由于學習動機是推動人從事學習活動的內部心理動力,因此任何外界的要求、外在的力量都必須轉化為個體內在的需要,才能成為學習的推動力。

在外部學習動機發生作用時,人的學習活動較多地依賴于責任感、義務感,或希望得到獎賞和避免受到懲罰的意念。從這個意義上說,外部學習動機的實質仍然是一種學習的內部動力。因此,我們在教育過程中雖然強調內部學習動機,但也不能忽視外部學習動機的作用。教師應一方面逐漸使外部動機轉化成為內部動機,另一方面又應利用外部動機使學生已經形成的內部動機處于持續的激起狀態。

命題點三 學習動機與學習效果的關系

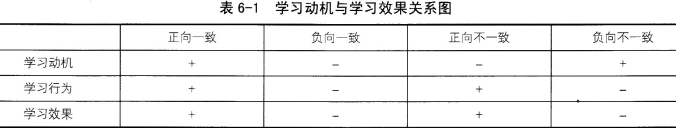

學習動機與學習效果的關系并不是直接的,它們之間往往以學習行為為中介,而學習行為又不單純只受學習動機的影響,它還要受一系列主客觀因素的制約,如學習基礎、教師指導、學習方法、學習習慣、智力水平、個性特點及健康狀況等。因此,只有把學習動機、學習行為、學習效果三者放在一起加以考察,才能看出學習動機與學習效果之間既一致又不一致的關系,如表6-1所示。

注:“+”表不好或積極,“一”表不壞或消極。

從表6—1可以看出,在4種學習動機與學習效果的關系類型中,有兩種類型的學習動機與學習效果的關系是一致的,另外兩種類型的學習動機與學習效果的關系則不一致。一致的情況是:

學習動機強,學習積極性高,學習行為也好,則學習效果好(正向一致);相反,學習動機弱,學習積極性不高,學習行為也不好,則學習效果差(負向一致)。不一致的情況是:學習動機強,學習積極性高,如果學習行為不好,其學習效果也不會好(負向不一致);相反,學習動機不強,如果學習行為好,其學習效果也可能好(正向不一致)。據此,我們便可以得出這樣的結論:學習動機是影響學習行為、提高學習效果的一個重要因素,但卻不是決定學習活動的唯一條件。在學習中,激發學習動機固然是重要的,但應當把改善各種主客觀條件以提高學習行為水平作為重點來抓。只有抓住了這個關鍵,才會保持正向一致和正向不一致,消除負向一致與負向不一致。

命題點四 學習動機的理論

1.強化理論

學習動機的強化理論由行為主義學習理論家提出來,一般說來,強化起著增進學習動機的作用。

2.需要層次理論

馬斯洛認為人的基本需要有五種,它們由低到高依次排列成一定的層次,即生理的需要、安全的需要、歸屬和愛的需要、尊重的需要和自我實現的需要。最基本的是生理的需要。自我實現作為一種最高級的需要,包括認知、審美和創造的需要。自我實現是一種重要的學習動機。

3.成就動機理論

成就動機是個體努力克服障礙、施展才能,力求又快又好地解決某一問題的愿望或趨勢。成就動機理論的主要代表人物是阿特金森。他認為,個體的成就動機可以分成兩類:一類是力求成功的動機;另一類是避免失敗的動機。

4.成敗歸因理論

美國心理學家維納對行為結果的歸因分為三個維度:內部歸因和外部歸因,穩定性歸因和非穩定性歸因,可控制歸因和不可控制歸因。他又把人們活動成敗的原因即行為責任主要歸結為六個因素,即能力高低、努力程度、任務難易、運氣(機遇)好壞、身心狀態和外界環境。

5.自我效能感理論

自我效能感指人們對自己是否能夠成功地從事某一成就行為的主觀判斷。這一概念由班杜拉最早提出。班杜拉在他的動機理論中指出,人的行為受行為的結果因素與先行因素的影響。行為的結果因素就是通常所說的強化。班杜拉把強化分為三種:一是直接強化,二是替代性強化,三是自我強化。

班杜拉指出,影響自我效能感形成的最主要因素是個體自身行為的成敗經驗。成功經驗會提高效能期待,反復的失敗則會降低效能期待。同時,歸因方式也直接影響到自我效能感的形成。

命題點五 學習動機的培養與激發

(一)學習動機的培養

1.利用學習動機與學習效果的互動關系培養學習動機

學習動機可以影響學習效果,學習效果也可以反作用于學習動機。學習動機與學習效果相互促進,從而形成學習上的良性循環。

2.利用直接發生途徑和間接轉化途徑培養學習動機

新的學習需要可以通過兩條途徑來形成:一是直接發生途徑,即因原有學習需要不斷得到滿足而直接產生新的更穩定、更分化的學習需要;二是間接轉化途徑,即新的學習需要由原來滿足某種需要的手段或工具轉化而來。

利用直接發生途徑,主要應考慮如何使學生原有學習需要得到滿足。從間接途徑考慮,主要應通過各種活動,提供各種機會,滿足學生其他方面的要求和愛好。

(二)學習動機的激發

①創設問題情境,實施啟發式教學。

②根據作業難度,恰當控制動機水平。

③充分利用反饋信息,妥善進行獎懲。

④正確指導結果歸因,促使學生繼續努力。

教師資格題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"考試吧教師資格"

相關推薦:

·2018教師資格證《幼兒綜合素質》考點:寫作能力 (2018-10-10 9:34:47)

·2018教師資格證《幼兒綜合素質》考點:邏輯思維能力 (2018-10-10 9:30:47)

·2018教師資格證中學綜合素質知識點:電影 (2018-10-10 9:47:47)

·2018教師資格證中學綜合素質知識點:中國戲曲 (2018-10-10 9:46:47)

·2018教師資格證中學綜合素質知識點:音樂 (2018-10-10 9:42:47)

·免費真題 ·模考試題

實用文檔 | 入黨資料 | 入黨申請書 | 入黨志愿書 | 個人自傳 | 轉正申請書 | 思想匯報 | 個人簡歷 | 簡歷模板 | 簡歷封面 | 工作計劃 | 工作總結 | 自我評測

個性評測 | 社交評測 | 事業評測 | 運勢評測 | 報告 | 實習報告 | 工作總結 | 社會實踐 | 心得體會 | 述職報告 | 調查報告 | 辭職報告

法律文書 | 合同范本 | 演講范文 | 更多>>

英語學習 | 聽力口語 | 閱讀寫作 | 翻譯文化 | 趣味英語 | 學習方法 | 英文經典歌曲 | 每日課堂 | 空中英語 | 少兒英語 | 影視英語 | 英文歌曲 | 更多>>

作文大全 | 作文 | 小學 | 初中 | 高中 | 話題作文 | 考研 | 四六級 趣味作文 | 體裁作文 | 記敘文 | 議論文 說明文 | 應用文 | 讀后感 | 作文素材 | 名言警句

優美段落 | 哲理故事 | 詩詞賞析 | 成語知識 | 技巧 | 寫作指導 | 作文點評 | 佳文賞析 | 寫作基礎 | 話題演練 | 作文教學 | 更多>>