考點:商品價值量同簡單勞動和復(fù)雜勞動的關(guān)系

簡單勞動是指不需要經(jīng)過專門訓(xùn)練,一般勞動者都能從事的勞動。復(fù)雜勞動是指需要經(jīng)過專門訓(xùn)練和培養(yǎng),有一定文化知識和技術(shù)專長的勞動者所從事的勞動。形成商品價值的勞動,是以簡單勞動為尺度的。

考點:商品價值量同勞動生產(chǎn)率的關(guān)系

勞動生產(chǎn)率是指勞動者的生產(chǎn)效率或能力,通常由單位勞動時間內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量或生產(chǎn)單位產(chǎn)品所耗費的勞動時間來表示。

勞動生產(chǎn)率越高,一定時間內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量就越多,但所形成的價值總量卻不變,從而平均到單位商品內(nèi)的價值量就越少;反之,勞動生產(chǎn)率越低,單位商品的價值量就越大。所以,單位商品的價值量,與包含在商品中的社會必要勞動量成正比,而與生產(chǎn)該商品的勞動生產(chǎn)率成反比。這是商品價值量同勞動生產(chǎn)率的基本關(guān)系。但只要部門平均勞動生產(chǎn)率沒有發(fā)生變化,單位商品的社會價值量就不會發(fā)生變化。

考點:貨幣的產(chǎn)生和貨幣的本質(zhì)

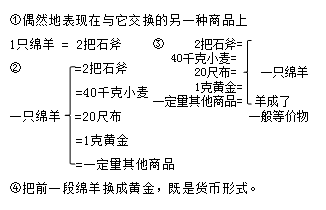

人們最初的商品交換,是物與物的直接交換,并沒有貨幣作為交換的媒介。要了解貨幣的產(chǎn)生和本質(zhì),必須了解價值表現(xiàn)形式的發(fā)展。

商品的價值從單個商品本身是表現(xiàn)不出來的,某種商品的價值,只有與另一種商品相交換時,它的價值才能通過另一種商品表現(xiàn)出來。

最初的商品交換只是偶然進行的,一種商品的價值只是表現(xiàn)在同它相交換的另一種商品上。后來,商品交換發(fā)展成為一種經(jīng)常的現(xiàn)象,從而使一種商品的價值表現(xiàn)在許多其他商品上,起著等價物作用的商品就不是一種商品了,這些不同的多種商品就成為特殊等價物。商品交換的進一步發(fā)展,為了便于商品交換的進行,從商品世界中分離出一種商品,即一般等價物。隨著商品交換的進一步發(fā)展,要求一般等價物具有統(tǒng)一性,當一般等價物的職能最終被固定在某一種商品上時,這種商品就成為貨幣。如貝殼等。

最后,貴金屬所以能固定地充當貨幣,一方面因為它本身是包含一定價值的商品,另一方面因為它具有體積小而價值大、質(zhì)地均勻、易于分割、不易腐爛、便于保存和攜帶等自然屬性,便于執(zhí)行貨幣的職能。

貨幣的產(chǎn)生和起源是商品交換長期發(fā)展的產(chǎn)物,從貨幣產(chǎn)生的過程也揭示出,貨幣的本質(zhì)是固定充當一般等價物的商品,它體現(xiàn)著商品經(jīng)濟條件下商品生產(chǎn)者之間的社會經(jīng)濟關(guān)系。

掃描二維碼關(guān)注"zikao566"微信,獲取最新自考成績、自考報名等信息!

相關(guān)推薦:

·自考教育學(xué)(一)重要知識點:教育的產(chǎn)生與發(fā)展 (2018-12-5 17:23:04)

·自考教育學(xué)(一)重要知識點:教師 (2018-12-5 17:22:24)

·自考教育學(xué)(一)重要知識點:學(xué)生 (2018-12-5 17:20:23)

·2019年上半年常用英語名言諺語集錦8 (2018-11-5 18:07:25)

·2019年上半年常用英語名言諺語集錦7 (2018-11-5 18:06:55)

·免費真題 ·模考試題

- 管理類

- 醫(yī)學(xué)類

- 教育類

- 特色欄目

實用文檔 | 入黨資料 | 入黨申請書 | 入黨志愿書 | 個人自傳 | 轉(zhuǎn)正申請書 | 思想?yún)R報 | 個人簡歷 | 簡歷模板 | 簡歷封面 | 工作計劃 | 工作總結(jié) | 自我評測

個性評測 | 社交評測 | 事業(yè)評測 | 運勢評測 | 報告 | 實習(xí)報告 | 工作總結(jié) | 社會實踐 | 心得體會 | 述職報告 | 調(diào)查報告 | 辭職報告

法律文書 | 合同范本 | 演講范文 | 更多>>

英語學(xué)習(xí) | 聽力口語 | 閱讀寫作 | 翻譯文化 | 趣味英語 | 學(xué)習(xí)方法 | 英文經(jīng)典歌曲 | 每日課堂 | 空中英語 | 少兒英語 | 影視英語 | 英文歌曲 | 更多>>

作文大全 | 作文 | 小學(xué) | 初中 | 高中 | 話題作文 | 考研 | 四六級 趣味作文 | 體裁作文 | 記敘文 | 議論文 說明文 | 應(yīng)用文 | 讀后感 | 作文素材 | 名言警句

優(yōu)美段落 | 哲理故事 | 詩詞賞析 | 成語知識 | 技巧 | 寫作指導(dǎo) | 作文點評 | 佳文賞析 | 寫作基礎(chǔ) | 話題演練 | 作文教學(xué) | 更多>>

下載

下載