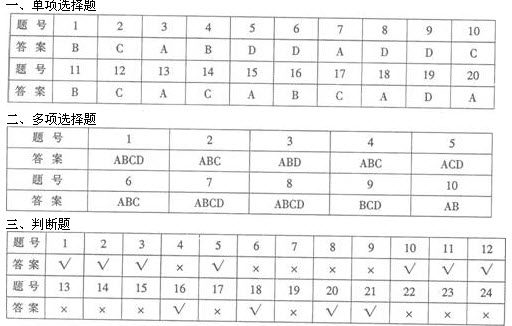

| 第 1 頁:單項選擇題 |

| 第 3 頁:多項選擇題 |

| 第 4 頁:判斷題 |

| 第 5 頁:簡答題、案例分析題、論述 |

| 第 6 頁:參考答案 |

四、簡答題

1.【答案要點】

班集體不是自然形成的,任何一個班集體的形成,都會經歷組建階段、核心初步形成階段、集體自主活動階段的過程,這實際上也是一個教育培養與社會化的過程。具體可按如下操作:(1)確定班集體共同的奮斗目標。 (2)建立得力的班集體核心。(3)建立班集體的正常秩序。(4)組織形式多樣的教育活動。(5)培養正確的輿論和良好的班風。

2.【答案要點】

(1)教科書是學生學習的主要材料:(2)是教師教學的主要依據: (3)是分析本學科的教學目標、內容范圍和教學任務的依據: (4)是研究本學科與其他學科的關系,統籌安排本學科的各種活動的依據。

3.【答案要點】

(1)深度加工材料。 (2)有效運用記憶術。(3)進行組塊化編碼。(4)適當學習。 (5)合理復習。

4.【答案要點】

(1)幫助教師準確地分析和了解問題;(2)為實際教學提供科學的理論指導;(3)幫助教師分析、預測并干預學生的行為。

5.【答案要點】

學生會的工作機制有:(1)溝通機制;(2)監督機制;(3)自身建設機制。

學生會的工作要求有:建立健全學生會組織、明確學生會的基本任務、明確學生會內部職責。

6.【答案要點】

科學的教學評價過程是一個按系統合理的程序進行工作的過程。對教學評價過程的劃分,主要應依據評價活動中各階段的中心任務和工作性質。一般來說,教學評價的基本過程可以劃分為三個階段:準備階段、實施階段和結果分析處理階段。

(一)準備階段:

(1)建立組織機構;(2)設計評價方案;(3)編制評價指標體系;(4)準備工具和資料。(二)實施階段:

(1)進行試評;(2)正式開展評價;(3)收集評價信息;(4)整理信息;(5)作出綜合評價。

(三)評價結果的分析處理階段:

(1)評價結果的檢驗;(2)評價結果的分析診斷。

五、案例分析題

1.【答案要點】

(1)說明很多教師不能以身作則,通過示范性的方式、自己的言行教育學生,不能以平等的身份和態度主動與學生建立親密和諧的師生關系。(2)從教師職業道德的角度看,熱愛學生要求教師對學生親切關懷,在人格上與學生平等相待,做學生的知心朋友,而不是居高臨下,缺乏熱情。只有這樣,才能真正贏得學生的尊重和愛戴,才能搭建起師生之間感情的橋梁。(3)從師生關系的角度看,尊師愛生是師生關系的基本特征,是師生交往與溝通的情感基礎和道德基礎.二者是相輔相成的。只有學生對教師的尊重,而沒有教師對學生的關愛,是不可能建立起良好的師生關系的。

2.【答案要點】

(1)吳老師私自拆閱學生高某信件的行為和在班會上宣讀高某信件的行為是不正確的。因為上述行為違反了《未成年人保護法》第30條和第31條的規定。

(2)吳老師的解釋不正確,因為吳老師有對學生進行教育和管理的職責,但教師對學生的教育和管理必須建立在尊重學生人格、平等相待的基礎上。《教師法》規定,教師要“關心、愛護全體學生,尊重學生人格,促進學生在品德、智力、體質等方面全面發展。”尊重學生、平等對待學生是教師的最基本的職業道德,不能借口教育和愛護學生而侵犯學生的合法權益。本案例中吳老師不適當的教育方式對學生高某的離家出走負有不可推卸的責任。

六、論述題

1.【答案要點】

(1)文化對教育的作用

文化對教育的作用可分為兩個層次來看,一個層次是深入到學校教育活動內部的文化.可稱為“學校亞文化”對教育活動的影響;另一個層次是作為學校教育外部的文化以文化背景的方式對教育的影響。

(2)教育對文化的作用

①教育對文化的作用首先表現為教育是文化延續和更新的必不可少的手段,是文化發展過程中必不可少的一環。

②教育具有文化普及作用。

③教育還具有交流、整合不同類型文化的作用。

2.【答案要點】

創造性是指個體產生新奇獨特的、有社會價值的產品的能力或特性。要培養學生的創造性.可以從以下幾個方面人手:

(1)創設有利于創造性產生的適宜環境

①創設寬松的心理環境;②給學生留有充分選擇的余地;③改革考試制度與考試內容。(2)注重創造性個性的塑造

①保護好奇心;②解除個體對答錯問題的恐懼心理;③鼓勵獨立性和創新精神;④重視非邏輯思維能力;⑤給學生提供具有創造性的榜樣。

(3)開設培養創造性的課程,教授創造性思維策略

通過各種專門的課程來教授一些創造性思維的策略與方法,訓練學生的創造力。常用的方法有以下幾種:

①訓練學生發散思維;②推測與假設訓練;③自我設計訓練;④頭腦風暴訓練。

相關推薦:

| 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |

| 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |

| 廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |

| 海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |

| 貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |

| 寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |

| 黑龍江 | 內蒙古 |