| 第 1 頁:第一節 教學概述 |

| 第 2 頁:第二節 教學過程 |

| 第 3 頁:第三節 中學教學原則 |

| 第 4 頁:第四節中學教學方法 |

| 第 5 頁:第五節 教學組織形式 |

| 第 6 頁:第六節 教學評價 |

| 第 7 頁:第七節教師工作的基本環節 |

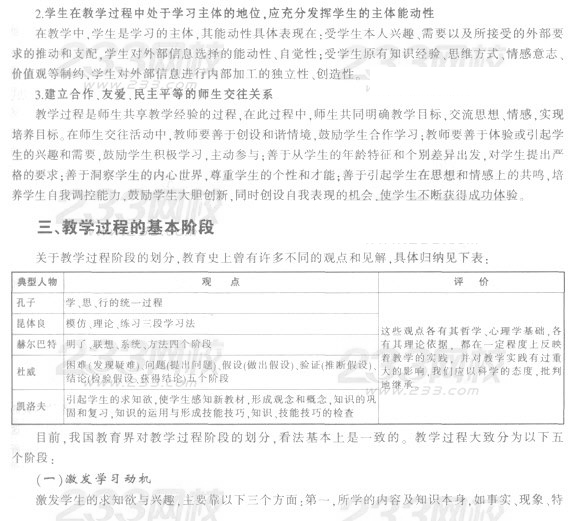

第二節 教學過程

一、教學過程的本質

教學過程是教師根據教學目的、任務和學生身心發展的特點.通過指導學生有目的、有計劃地掌握系統的文化科學基礎知識和基本技能.同時身心獲得一定的發展。形成一定的思想品德的過程。

(一)教學過程主要是一種認識過程

一般來講.教學過程的主要矛盾是學生與其所學知識之間的矛盾,具體體現在教師提出的教學任務同學生完成這些任務的需要、實際水平之間的矛盾。這一矛盾實際上是學生認識過程的矛盾,因此,教學過程本質上是一種認識過程。

(二)教學過程是一種特殊的認識過程

教學過程是認識的一種特殊形式.其目的在于:學生在教師的指導下,把社會歷史經驗變為學生個體的精神財富。不僅使學生獲得關于客觀的映象即知識,也使學生個體獲得發展。具體表現為:

1.認識的間接性

學生認識的客體是教材.教材是對客觀世界的間接反映,即學生學習的內容是已知的間接經驗。學生通過認識教材來最終達到認識客觀世界的目的。

2.認識的交往性

教學活動是教師的教和學生的學組成的雙邊活動.教學活動是發生在師生之間的一種特殊的交往活動。學生的認識如果離開了師生在特定情境和為特殊目的進行的交往’,教學活動的概念就可以擴大到生活教育的領域。

3.認識的教育性

教學中學生的認識既是目的.也是手段.認識是發展.認識中追求與實現著學生的知、情、行、意的協調發展與完全人格的養成。

4.有領導的認識

學生的個體認識始終是在教師的指導下進行。區別于一般的認識過程,教學認識是在主客體之間“嵌入”一個起主導作用的中介因素——教師,形成學生(主體)——課程與教材(客體)——教師(領導)相互作用的特殊的“三體結構”。

二、教學過程的基本特點

(一)間接經驗與直接經驗相結合

直接經驗就是學生通過親自活動.探索獲得的經驗:間接經驗,就是指他人的認識成果,主要指人類在長期認識過程中積累并整理而成的書本知識.此外還包括以各種現代技術形式表現的知識與信息,如磁帶、錄像帶、電視和電影片等。

1.學生以學習間接經驗為主

教學中學生主要是學習間接經驗,并且是間接地去體驗。以間接經驗為主組織學生進行學習,這是學校教育為學生精心設計的一條認識世界的捷徑。它的主要特點是,把科學文化知識加以選擇,組成課程.引導學生循序漸進地學習。使學生能用最短的時間、最高效率地掌握大量的系統的文化科學基礎知識。同時.還可以使學生在新的起點上繼續認識客觀世界,繼續開拓新的認識領域。

2.學生學習間接經驗要以直接經驗為基礎

要使人類的知識經驗轉化為學生真正理解掌握的知識,必須依靠個人以往積累的或現時獲得的感性經驗為基礎.原因在于學生學習的書本知識是以抽象的文字符號表示的,是前人生產實踐和社會實踐的認識和概括,而不是來自學生的實踐與經驗。所以,教學中要充分利用學生已有經驗,增加學生學習新知識所必須有的感性認識,以保證教學的順利進行。

(二)掌握知識和發展智力相統一的規律

1.掌握知識是發展智力的基礎

學生認識能力的發展有賴于知識的掌握。知識為智力提供了廣闊的領域,只有具備了某方面的知識.才有可能從事某方面的思維活動,同時知識中也包含有認識方法的啟示。

2.智力發展是掌握知識的重要條件

學生具有一定的認識能力.是他們進一步掌握文化科學知識的必要條件。學生掌握知識的速度與質量。依賴于學生原有智力水平的高低。教學中教師應啟發學生運用自己潛在的能力,使學生在掌握知識的過程中發展認識能力。

3.掌握知識與發展智力相互轉化的內在機制

知識與智力的相互轉化.一般來說應注意以下條件:第一,傳授給學生的知識應該是科學的規律性的知識。第二,必須科學地組織教學過程。第三,重視教學中學生的操作與活動,培養學生的參與意識與能力,提供學生積極參與實踐的時間和空間;第四,培養學生良好的個性品質,重視學生的個別差異。

(三)傳授知識與思想品德教育相統一的規律

在教學過程中.學生掌握科學文化知識和提高思想品德修養是相輔相成的兩個方面,具體體現在以下三點:

1.知識是思想品德形成的基礎

學生思想品德的提高有賴于其對科學文化知識的掌握。

2.學生思想品德的提高又為他們積極地學習知識奠定了基礎

掌握科學文化知識的過程是一個能動的認識過程.他們的思想品德狀況對學習的積極性起著重要的作用。

3.傳授知識和思想品德教育有機結合

在教學中要防止兩種傾向:一是脫離知識進行思想品德教育。這會使思想品德教育成為無源之水,無本之木。不僅不利于學生品德的提高,而且還影響系統知識的教學。二是只強調傳授知識,忽視思想品德教育。教學的教育性必須要經過教師給學生施加積極影響,必須通過啟發、激勵。使學生對所學知識產生積極的態度.教學的教育性才能得以實現。在教學過程中要注意把二者有機地結合起來。

(四)教師主導作用與學生主體作用相統一的規律

1.教師在教學過程中處于組織者的地位.應充分發揮教師的主導作用

教師的主導作用表現在:教師的指導決定著學生學習的方向、內容、進程、結果和質量,起引導、規范、評價和糾正的作用。教師的教還影響著學生學習方式以及學生學習主動積極性的發揮,影響著學生的個性以及人生觀、世界觀的形成。

點、邏輯等,具有吸引力;第二,要強調學生的活動;第三,要依靠教師的引導,教師要特別注意把所學內容與學生的生活實際有機地結合起來。

(二)領會知識

這是教學過程的中心環節。領會知識包括使學生感知和理解教材。

第一.感知教材。教師要引導學生通過感知形成清晰的表象和鮮明的觀點。為理解抽象概念提供感性知識的基礎并發展學生相應的能力。

第二,理解教材,形成科學概念。引導學生在感知基礎上,通過分析、比較、抽象概括以及歸納演繹等思維方法的加工,形成概念、原理,真正認識事物的本質和規律。理解教材可以有兩種思維途徑:一是從具體形象思維向抽象邏輯思維過渡;二是從已知到未知,不必都從感知具體事物開始。

(三)鞏固知識

鞏固所學的知識是教學過程的一個必要環節。在教學的每一個環節上,都應重視教材的識記與鞏固。教學中用一段時間專門復習,定期復習,對鞏固知識是十分必要的。

(四)運用知識

掌握知識是為了運用知識。在教學中,運用知識,形成技能技巧,主要是通過教學實踐來實現的。此外.運用知識還包括“知識遷移”的能力和刨造能力等。

(五)檢查知識

檢查知識是指教師通過作業、提問、測驗等方式對學生的學習效果進行考查的過程。檢查學習效果的目的在于,使教師及時獲得關于教學效果的反饋信息,以調整教學進程與要求:幫助學生了解自己掌握知識技能的情況,發現學習上的問題。及時調節自己的學習方式。改進學習方法,提高學習效率。

相關推薦:

| 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |

| 安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |

| 廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |

| 海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |

| 貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |

| 寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |

| 黑龍江 | 內蒙古 |